*Werbung / Verlosung*

Das Buch der Stunde: So wurde „Mit der Faust in die Welt schlagen“, das Debüt des mittlerweile etablierten ostdeutschen Nachwende-Autors Lukas Rietzschel, 2018 schon gerne genannt. Nun dient das Buch als Grundlage für den gleichnamigen Film und könnte weiterhin aktueller nicht sein. Wir werfen daher einen Blick auf das Buch und den Film.

Buchrezension

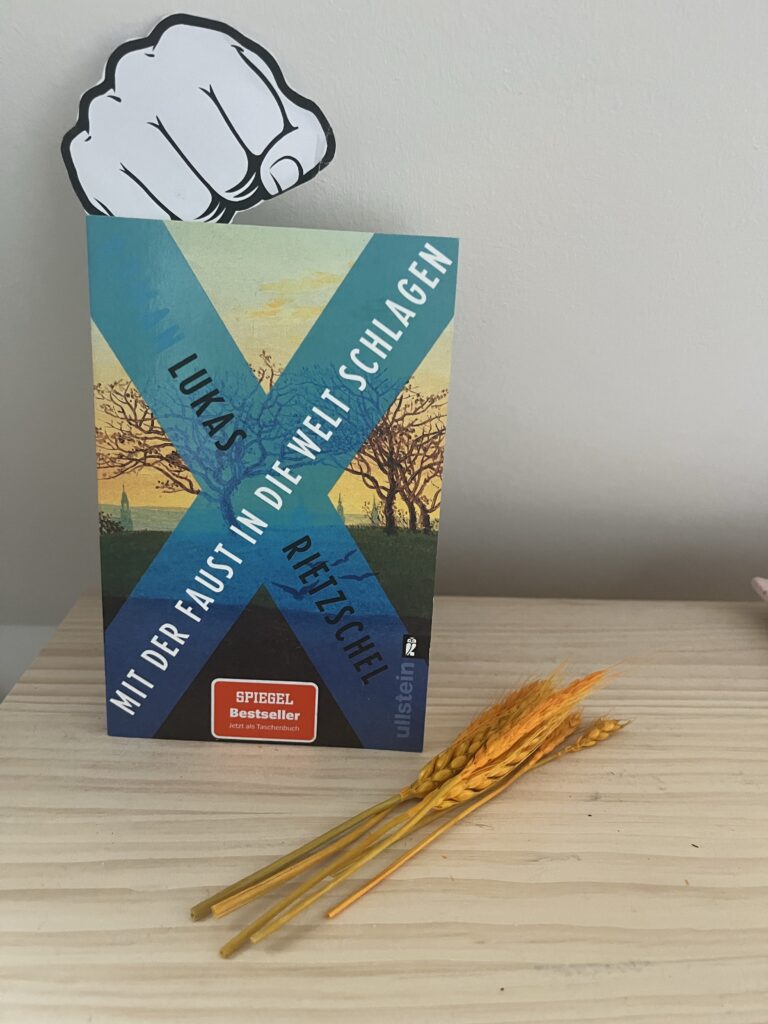

Zuerst 2018 erschienen, seit August 2019 als Taschenbuch erhältlich bei Ullstein

Aline hatte den Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ von Lukas Rietzschel bereits 2022 verschlungen und begeistert rezensiert. Luise hat damals, als der Roman neu erschienen ist, nicht so recht in die Geschichte gefunden. Vermutlich war es nicht das richtige Timing, denn der Plot selbst reizte sie sehr wohl: Zwei Brüder, Philipp und Tobias, die in der sächsischen Provinz aufwachsen, zwischen Plattenbauten, brachliegender, ehemaliger Industrie und Perspektivlosigkeit sowie Arbeitslosigkeit. Gesucht wird ein Ventil für die aufkeimende Wut in der Radikalisierung und rechten Gewalt.

Ein Auszug aus Alines Rezension: „Was habt ihr gemacht? Für Sachsen? Für Neschwitz? Für Mutter? Für mich?“ (S. 296). In diesem Satz schwingt alles mit, was ich mir von diesem Buch erwartet habe. Die Wut einer (Nach)-wendegeneration, die in der sächsischen Provinz aufwächst. Der Frust darüber, dass Fabriken geschlossen werden und Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und die Enttäuschung darüber, dass die Augen vor der Realität verschlossen wurden. Ganze Generationen, die wegziehen, hauptsächlich Frauen, die in den Westen gehen, wo man mehr Geld verdienen kann. Zurück bleiben leere Dörfer, Supermärkte und Spielplätze, die verfallen. Was verbinde ich mit Sachsen, meiner Heimat, die nur noch zur Hälfte meine Heimat ist? Denn auch ich bin weggegangen. Kann ich 33 Jahre nach der Wiedervereinigung besser verstehen, was die Menschen heute und im Rückblick umtreibt, die Sachsen ihre Heimat nennen? (…) Mit dem Buch von Lukas Rietzschel habe ich einige Fragen für mich beantworten können, einige neu gestellt und vor allem einiges wiedererkannt, was ich in meiner Jugend erlebt habe. Mehr dazu hier

Luise nutzte die Chance, das Buch im Vorfeld der Verfilmung noch einmal in die Hand zu nehmen und zu lesen. Hier ihr Eindruck:

Wie Aline finde ich die Atmosphäre des Buches sehr eindrücklich, die Melancholie des Ostens wird durch einen dichten, stimmungsvollen Sprachstil in jeder Faser bzw. Zeile spürbar. Die Melancholie erdrückt einen förmlich. Das Gefühl von Perspektivlosigkeit und den Drang, dem zu entfliehen, kenne ich als Nachwendekind genauso. Das Buch lässt mich in die Zeit des Aufwachsens im Osten zurückversetzen, die der Nachwendezeit, meiner Kindheit, meiner Jugend. Nicht ganz so nah wie Aline, als dass meine Heimat in Sachsen-Anhalt liegt, aber immerhin sind wir in der gleichen Zeit aufgewachsen.

Gleichzeitig bedeutet Osten nicht, dass er überall gleich ist. Etwa habe ich eine andere Lebenswelt erlebt, als die Brüder im Buch. Meine Bubble hat sich eher nicht radikalisiert.

Der Roman greift jedoch die Stimmung realistisch auf. Die Wut keimt langsam auf. Die Faust kommt nicht direkt und nicht gleich „in your face“, aber dennoch mit Wucht. So habe ich mir während des Lesens zwar mehr Action gewünscht, mehr Spannungsbogen: Ich langweilte mich streckenweise etwas. Vermutlich war es genau dieser Umstand, weshalb ich den Roman 2018 bei Seite legte. Doch womöglich sollte ich mich mit Absicht langweilen? Die Melancholie greift so weit, dass ich aus der Geschichte raus möchte. Erneut möchte ich – ähnlich wie in der Jugend – weg und fühle mich ertappt. Kann ich nun doch nachspüren, warum heutzutage so viele in unserer Heimat Protest wählen? Denn sie suchen noch mehr ein Ventil für die Wut, entspringend aus der ausweglosen Situation, aus dem perspektivlosen Alltag.

Insofern wird der Film hoffentlich einen Nerv treffen und viele Leute ins Kino ziehen, um die Lebensrealitäten in Ostdeutschland besser nachvollziehen zu können.

Filmkritik

Kinostart am 3. April 2025, Regie Constanze Klaue, zum Trailer

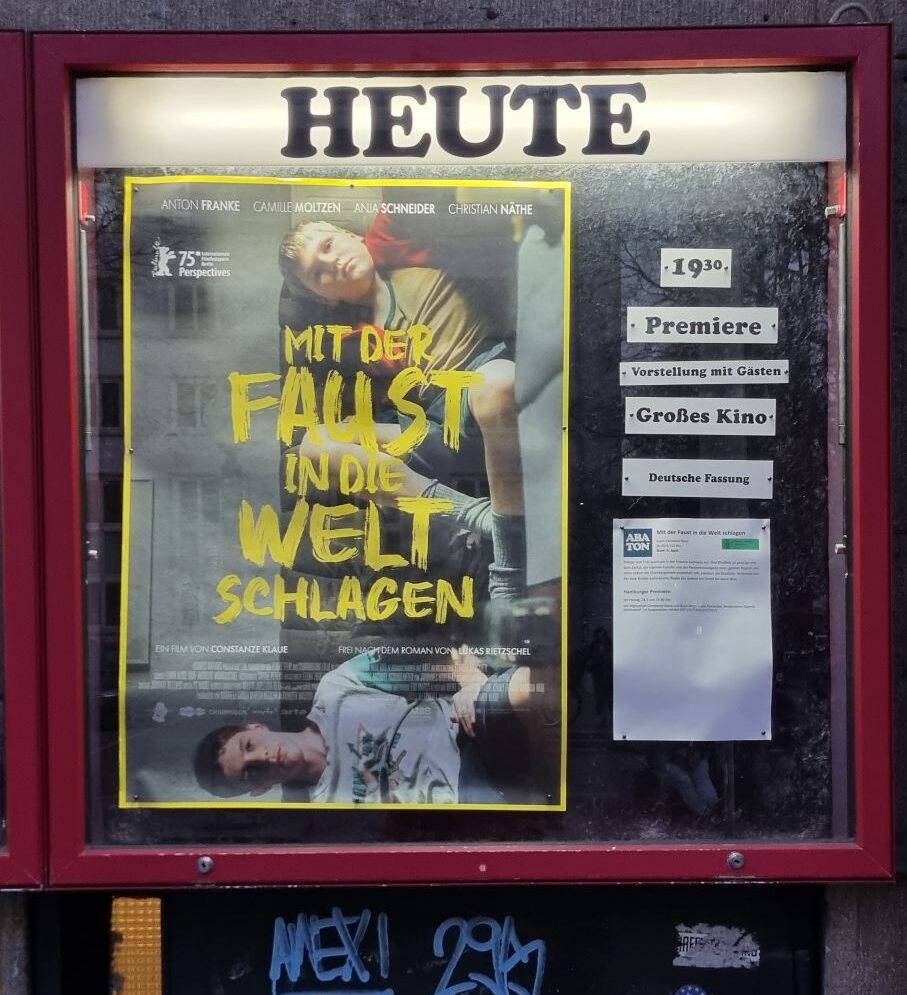

Aline durfte in Hamburg, im Abaton-Kino, bei einer Voraufführung, den Film bereits anschauen. Besondere Gäste waren Regisseurin Constanze Klaue und Autor Lukas Rietzschel. Hier ihr Eindruck:

Weiterführende Links

Rezension im Deutschlandfunk 2019

Rezension zur Theaterinszenierung im Deutschlandfunk Kultur

Es ist ein Freitag Ende März und der große Kinosaal im Abaton Kino in Hamburg ist voll. Von der ersten bis zur letzten Reihe sitzt Alt und Jung, knuspert Popcorn und schlürft eine Schorle. Als es endlich los geht, erscheinen die ersten Szenen auf dem Bildschirm, zwei Jungs, Mutter, Vater zählen einen Countdown herunter der an Silvester erinnert, doch geht es hierbei darum, eine Glühbirne zum leuchten zu bringen. In der nächsten Szene, der Lichtschalter wurde betätigt, leuchtet die Birne, sie flackert, sie geht aus. Einen besseren Einstieg in ihr Langfilmdebüt hätte Regisseurin Constanze Klaue wohl kaum finden können, spiegelt er zum einen das Hoffnungsvolle, den Aufbruch in eine neue Zeit nach der Wende wieder und zugleich die Trostlosigkeit wenig später. Im Gegensatz zum Buch verschiebt die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, die Erzählung im Film hin zum Vater, der als Elektriker oft auf Montage im Westen ist und einige Zeit später seinen Job verliert. Der langsame Zerfall einer Familie wird dadurch noch intensiver als ein Ausgangspunkt für die leise Radikalisierung von Philipp (Anton Franke) und Tobias (Camille Moltzen) erzählt. Es sind insbesondere die beiden jungen Schauspieler die mich zutiefst durch ihren Ausdruck, der oft mehr erzählte als jedes gesprochen Wort, beeindrucken. Die Verfilmung von „Mit der Faust in die Welt schlagen“ ist für mich keine reine Literaturverfilmung, sondern eine intensive und atmosphärisch erzählte Weiterentwicklung der Romanvorlage, die mich und meine Begleitung begeistert hat. Dabei ist die im Film erzählte Geschichte eine universelle, weniger auf eine bestimmte Region beschränkte Erzählung, so betont es auch Constanze Klaue im Gespräch mit Lukas Rietzschel nach der Filmvorführung. Sie lässt uns Zuschauende zum einen in die Lebensrealität in Ostdeutschland abtauchen, öffnet aber auch den Diskursraum für vermeidlich abgehängte Regionen, egal ob Ost oder West, und was uns als Gesellschaft zusammenhält. Ein beeindruckendes Filmdebüt.

Wir haben zu Rezensionszwecken das Buch und Tickets für die Voraufführung erhalten. Danke an den Verlag Ullstein und Medienagentur Jetzt & Morgen für die Bereitstellung.